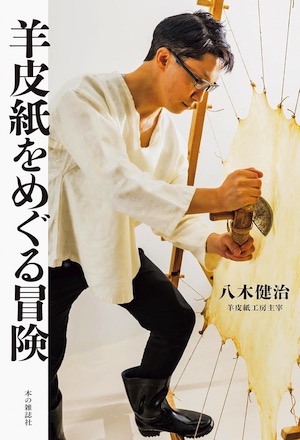

羊皮紙をめぐる冒険

八木健治著

本の雑誌社

門外漢が専門家になるまで

中世ヨーロッパで写本などに使われていたという羊皮紙。その羊皮紙に関心を持った若者が、その後、自宅の風呂場で自ら羊皮紙の製作を試み(実際に作り上げる)、さらには本物を見てみたいといろいろな国の羊皮紙販売業者、製作業者を訪ねただけでなく、大英図書館などの施設に赴くなどといった研究活動まで行うようになる。挙げ句には、本場であるトルコのペルガマ(羊皮紙〈=ペルガモン〉の語源になった都市名)で、羊皮紙製作のワークショップを開催するという暴挙まで行い(実際は大成功するんだが)、日本の羊皮紙研究の第一人者になるまでの遍歴が描かれる。まさしくタイトル通り「羊皮紙をめぐる冒険」である。

僕自身も、ときどき言葉を聞く「羊皮紙」というものがどういうものか関心があったため、この本を手に取ったわけだが、著者の熱中度は当然僕の比ではない。著者が、門外漢であったにもかかわらずここまでつきつめていったというのは驚異的で、その過程を知らないまま、何のバックグラウンドも持たないにもかかわらず羊皮紙の第一人者になった現在の姿に接すると、ほとんどの人はまずにわかに信じられないだろう。ただ本書で紹介されているような過程を経て今の状態になったということがわかれば、少なくとも納得はできる。それでもかなりの意外性はあるが。同時に人にはいろいろな人生があるものだと感じ入ってしまう。

テレビ東京の『YOUは何しに日本へ?』とか『世界!ニッポン行きたい人応援団』とかを見ると、日本の事物にマニアックな興味を持っている外国人が出てくるが、海外の事物にマニアックな興味と知識を持っている日本人も当然のごとく存在し、本書の著者なんかもそれに該当することになる。『トルコ行きたい人応援団』みたいな番組がトルコにあれば、そこに登場してもおかしくない存在である。実際著者は、各地に赴いては、現地の専門家や同じ嗜好を持つ人々と交流して、非常に親しい関係になっていることが本書からわかるが、そのあたりは件の番組でよくある展開と非常に似ており、趣味の人同士はどこかで共鳴するのだなということがあらためてわかる。

内容は非常に深いが、文章が軽妙すぎるきらいがあり、そのあたりが評価の分かれるところかなと思う。僕自身について言えば、終始、文章に少し違和感を感じていた。