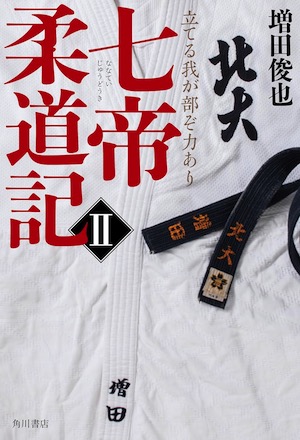

七帝柔道記II

立てる我が部ぞ力あり

増田俊也著

KADOKAWA

『七帝柔道記』の続編

『七帝柔道記』の続編。『七帝柔道記』では、主人公、増田は2年目(主人公が所属している北海道大学では留年が多いため、入学してからの年数が、一般の学校の学年代わりに使われることが多いらしい)だったが、この『七帝柔道記II』では、2年目から4年目までが描かれる。

七帝戦(全国七大学総合体育大会)で4年連続最下位だった北海道大学柔道部を立て直すべく主人公たちが奮闘するわけだが、今度は上級生の立場になる。3年目の秋に副主将になり部を率いる側に回るが、今度は率いる側の苦悩があり、日夜悩みながら翌年の七帝戦に挑む。その過程を描いた小説である。内容はほぼ事実に基づいているようで、記述も迫真性はあるがどこか日記風で(先輩をすべて「さん」付けで記述するなどしている)、それを考えると、日本の日記文学の系統をひいていると言えなくもない。

本書も一種のスポーツ根性もので、この先どうなるか早く知りたいという気持ちにさせられるため、読者をグイグイ引っぱるだけの力がある。なかなか読むのをやめられず、僕など寝不足になったほどである。

内容については、こういう世界があるということに感心しはするが、やはり若い日々をこれだけのことで終わらせるのが本当に良いのかということに思いを馳せる。もちろん主人公たちはそれに十分満足しており、充実感もあるようだが、1つのことだけに集中しすぎる、しかも(乱取り数十本、腕立て伏せ数百回というような)大量の非合理的な練習を1日中繰り返すことの虚しさも、本書を読んでいて感じる。しかも大量の練習のせいで(主人公のように)重傷を負うようでは本末転倒ではないかと思う。そのため、結果が出ていないのならば、練習の方法を見直すとか合理的な方法論を取り入れるとかしたら良いんじゃないかというような、第三者的な歯がゆさは感じる。実際、コーチが来て技の研究を積極的にやるようになって力が向上したようであることだし、何より部員の数を揃えることが強さに繋がるのは明らかなのに、新入部員が次々に辞めていくような無茶な練習ばかり続けていくのもどうかと思える。主人公が上級生になってそういうところが少しずつ改善されたせいで結果が伴うようになったのは、ある意味納得できる。

この小説の最後で主人公の増田は大学を辞めるため、『七帝柔道記』はこれで一応結末を迎えたことになる。この後の中井祐樹の世代も劇的な要素が出てくるため、また『新・七帝柔道記』みたいな形で連載される可能性もあるが、とりあえずは一段落、小休止という状態ではないだろうか。

著者の増田俊也は、他の書でも感じたが、文章に読ませるだけの力があり、そのために読者は一気呵成に読み進めてしまうことになる。これは他の書でも共通で、内容や記述については少し反発も感じるが、十分説得力のある面白い作品が生み出されている。今後にも期待したいところである。