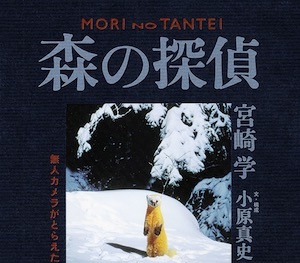

森の365日 宮崎学のフクロウ谷日記

宮崎学著

理論社

自然の一部になるということ

動物写真家、宮崎学のフクロウ観察日記。

著者は、70年代(だと思う)から長野県伊那谷のフクロウの営巣地近くに小屋を造り、数年間キャンプしながら、フクロウの生態をカメラに収めた。この間、胃潰瘍を起こし(フクロウの撮影作業は神経をすり減らすという)、2カ月間入院している。退院してからも精神的に不調だったらしいが復活し、それからさらに5年を費やして作り上げたのが、写真集『フクロウ』だ。

『フクロウ』を見るとわかるが、密度が非常に濃く、それはこの副読本とも言うべき本書にも反映されている。

本書では、フクロウの生態が微に入り細を穿って描かれており、動物学者が書いたのではないかと疑うほどだ(実際、著者は自然を非常によく観察してから撮影に入るらしい)。

その姿勢は、自然に対峙するのではなく、自然の一部となって生きるというもので、フクロウだけでなく森の中のさまざまな動物のさまざまな行動にも敏感に反応するようになる。感覚はとぎすまされ、やがては他の動物の気配さえわかるようになったという。こちらの気配を感じてじっと様子をうかがっている200m先のキツネにまで、気配で気がつくようになったというから驚く。

自然の一部となり、野生動物の活動を目や耳で感じる。本書では、その様子がありありと描かれている。

また、動物の生態だけでなく、自然と一体となった目で見た現代文明評も明快で面白い。

リンゴ農家は、有機肥料をまくことが多いが、それを狙ってノネズミやモグラが寄ってくる。ノネズミやモグラはともすれば木の根をかじるので、リンゴ農家に被害が出ることがあるが、フクロウの巣が近くにあるとこのような被害が出ないという。フクロウがネズミなどを餌にしているためで、特に子育て期は、毎晩相当量のネズミを捕獲するという。ところが、農家がしかけたカラス対策ネットに、あやまってフクロウがひっかかって死んだりすると、ノネズミが大発生して、リンゴの木に被害が出るということになる。こういう自然の因果関係がわからないので、結局「ネズミが増えたといっては、有線放送などを通じていっせいに劇薬の毒餌をばらまく」ことになる。「地球のほんの片すみに住まわせてもらっているということ」を忘れて、「植物や動物たちが発するさまざまなサイン」を見落としているため、こういう天につばすることをしてしまうと言うのだ。

このような文明批評も押しつけがましくなくさらりと書いているのは、日記という性格のゆえか。現代文明の歪みを五感と身体で感じている人の言葉だけに説得力がある。文章も簡潔で非常に読みやすい。写真もカラーで掲載されている。さすがにフクロウの写真は秀逸なものが多いが、それ以外にも撮影セットの配置や撮影小屋内部の様子を示した写真もあって、日記に書かれている様子をリアルに感じ取ることができる。写真に過不足がなく、本文を読みながら写真を眺めると臨場感を味わえる。

この本を読むと、自然の中に溶け込み自然を感じた宮崎学のキャンプ生活を追体験できる。森に入って、自分の感覚器だけで自然を感じてみたくなった。