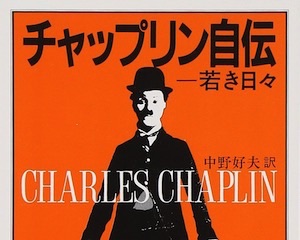

チャップリン自伝〈下〉 栄光の日々

チャールズ・チャップリン著、中野好夫訳

新潮文庫

チャップリンの全盛期は

いろいろあった時代でもある

『チャップリン自伝 ― 若き日々』の続編。映画で成功してから、やがてスイスに移住するまで(1950年代か?)を描く。

成功してからの話であるため、前半ほどの波瀾万丈はないが、とは言っても『チャップリンの独裁者』をきっかけに共産主義者の烙印を押され、米国からの出国を余儀なくされる当たり、空恐ろしい感じさえする。ちょうどレッドパージの時代で、言ってみれば米国内が集団ヒステリーで最悪の状態だったこともあるだろう。

ちなみに『チャップリンの独裁者』であるが、作られたのは1940年で、当時まだユダヤ人の虐殺が明らかになっていなかったため、国内外を問わず、相当な批判があったらしい。米国内でもナチスのシンパが結構いたようで、これは今聞くとすごく意外な感じがするのだが、そういうこともあって公開時は右翼勢力から糾弾されたこともあったようだ。特に最後のスピーチを共産主義的と受け止める風潮があったらしく、それが批判の理由でもあったという。もちろん今となっては、チャップリンの主張の方が正しいということは明らかなんだが、こういうことも関係して、その後も共産主義者の疑いをかけられることになったのだった。

『独裁者』については、その公開時の様子はもちろん制作状況についても相応のページを割いている。また、他の作品群、『黄金狂時代』や『キッド』、『モダン・タイムス』などについても詳しく書かれている。そのため、チャップリン映画の資料としても価値がある。

また、華やかな交友関係についても紙数を割いている。チャーチル、フルシチョフ、周恩来、ガンジーから、H.G.ウェルズ、アインシュタイン、ハーストなどに至るまで、それはそれは多彩で、もちろん同時代の俳優、ダグラス・フェアバンクスらも登場する。なおフェアバンクスはユナイテッド・アーティスツの共同設立者でもあるし、チャップリンとも非常に親密だったことが窺われる。ただしこの交友関係の部分は少し退屈で、それがあまりに多いので、後半は少々辟易していた(とは言え、チャップリン初期の映画の常連、エドナ・パーヴィアンスについては、晩年が非常に哀れで、こういう部分は少し涙を誘う部分であった)。

この下巻は交友関係自慢みたいに感じられる部分もあり、そういう点でもやはり上巻の方がはるかに面白かったと思う。ただレッドパージの時代にアメリカから追われる過程はスリリングで、このあたりが、ほとんど唯一の読みどころと言って良いかも知れない。

追記:解説を書いているのが淀川長治で、若い頃チャップリンに会いに神戸まで行った(そして邂逅した)エピソードを紹介している。これも結構面白い話で、なかなか良いエッセイになっている。厳密な意味で「解説」とは言いがたいが。