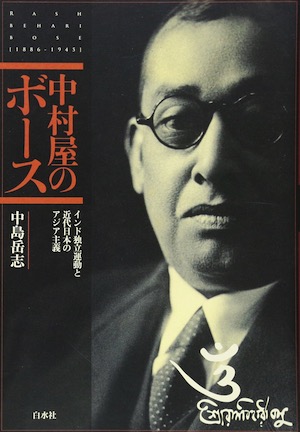

中村屋のボース インド独立運動と近代日本のアジア主義

中島岳志著

白水社

カレーの革命児は本当の革命家だった

インド独立に尽力したラース・ビハーリー・ボースの評伝。

ラース・ビハーリー・ボースは、若い頃インド国内でインド総督に対してテロを起こした過激な活動家で、そのために当時インドを支配していたイギリス当局に追われるようになり、命からがら日本に亡命することになった。ときに1914年。

インドにいた頃からすでに活動家のリーダーとして名を馳せていたが、日本では、当時同じく日本に亡命していた孫文や(当時学生だった!)大川周明、頭山満、犬養毅らとも交流する(このような関係ゆえに、後には日本でも名士になっていく)。一方、イギリス当局からはテロリストとして狙われていたため、当時イギリスと同盟関係を結んでいた日本に対してもボースを拘束するよう圧力がかかり、結局、日本政府からも国外退去命令が出される。だが退去期日直前に、頭山満らの画策で、ボースは、当時新宿で人気を博していたパン屋の中村屋に匿われることになる。結局4カ月後に退去命令は撤回されるが、それまでボースは中村屋に息を潜めて潜伏するのである。その後、この中村屋の娘、相馬俊子と結婚して、やがて日本に帰化することになる。

その後、日本国内でインド独立の機運を高めるべく活動を続けるが、一方で中村屋の経営にも携わっていく。そんな中、中村屋で売り出されたのが「インドカリー」である。これはボース直伝のインド風のカレーであり、(インドを支配している)英国風カレーと一味違う本当のカレーを提供し、そうすることでインドに対する共感を日本人に持ってもらいたいという意図がボースにはあったらしい。当時としては高価なカレーではあったが、「恋と革命の味」ともてはやされ当時おしゃれなアイテムとして大人気を博したという。

いったんは革命からも遠ざかってしまったボースだが、その後日本がアジアに進出していく機に乗じて、インドの独立を成し遂げるべく、その人脈も利用しながらさかんに活動するようになる。アジアに散らばっているインドの革命の志士たちを束ねるべく奔走し、インド独立連盟の指揮権を与えられることになって、インドの独立の気運を高める役割を果たす(この指揮権はその後、チャンドラ・ボースに移譲)。だがこの機運も、内部での対立や「大東亜戦争」のインパール作戦失敗という結果で消沈してしまう。そしてその頃、ビハーリー・ボース自身も病に侵され、やがて帰らぬ人となる。

元々は反帝国主義の立場だったはずのボースが、日本の帝国主義を利用してインド独立を目指すという方向に転換したために、結果的に日本の帝国主義に協力してしまう結果になるんだが、そのあたりのボース自身の葛藤も本書では描かれている。むしろそちらが本書のテーマと言ってもよい。分析は的を射ていて興味深いが、やはり本書で一番面白かったのは、日本に亡命して中村屋に逃亡するくだりや結婚に関連するくだりであった。なんといってもこのあたりの展開が一番ドラマチックである。

そうそう、僕自身は中村屋のボースはてっきりチャンドラ・ボースだと思っていたので、そのあたりが整理できたのも良かった。チャンドラ・ボースは今の世界史では、(インドにとって)大日本帝国政府に協力した売国奴みたいな扱いになっているが、この本を読むと、ビハーリー・ボースもそうだが、たまたまそういう結果になっただけで、要は(革命を成し遂げるまでの)想定していた手段が違っていただけではないかとも思えてくる。中国で傀儡政権を樹立した汪兆銘も実は同じようなものだったんじゃないかとさえ感じる。どうしても、過程ではなく結果だけで人間を断定してしまうような部分が歴史にはあるが、そういうところは適宜見直すべきで、そのときどきに応じて歴史に新しい解釈をもたらすことも必要なんじゃないかと、この本を読みながら考えたのだった。

第17回アジア・太平洋賞大賞受賞