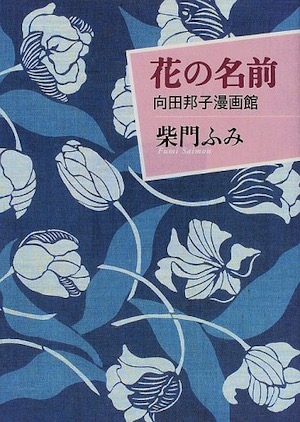

花の名前 向田邦子漫画館

向田邦子原作、柴門ふみ作画

新潮社

細部に見え隠れする女性的な感性が魅力

戦後テレビドラマの三大脚本家と言えば、倉本聰と山田太一、そして向田邦子である。山田太一と倉本聰については、個人的に好きなドラマは多いが、向田邦子についてはあまり強い印象がない。実際、向田作品は数多く見ているはずなんだが、どれもインパクトがない。

向田邦子は脚本だけでなく小説も手がけている。その向田邦子の短編集『思い出トランプ』を、向田邦子に傾倒しているというマンガ家の柴門ふみがマンガに翻案したのが本書である。柴門ふみのマンガは、絵がきれいで艶っぽいが、それがこのマンガでも活かされている。向田邦子への思い入れのせいか、他の柴門作品にときどき見られるような「雑な」感じは一切なく、非常に丁寧に仕上げられている。(絵を白っぽくした)回想の表現や、コマ割りで場面の重要性やスピード感を表現するなど、その表現手法が随所に活用されているのもよくわかる(このあたりの手法については、巻末の久世光彦との対談で種明かしされている)。このように、マンガ化作品としては非常に成功していると思う。むしろ向田ドラマよりもできが良いのではとも思う。いつも感じるような向田ドラマの物足りなさはあまりなく、そこそこ強い印象が残ったことだし。

とは言え、原作自体についてはやはり薄味の感があり、向田邦子というのはやはりそういう作家なのだなというのも今回あらためて感じた。使われているモチーフも割にありきたりで、人間同士(多くは家族同士)の心の揺れや動きに焦点を当てるというもので、派手な要素がない。むしろ向田ドラマの魅力は、細部に見え隠れする女性的な感性なのだということがあらためてわかったような気がした。そのあたりはこのマンガでも存分に活かされていて、本書の魅力にもなっているが、この女性的な感覚というのが少しばかり冷たさやシニカルな要素を含んでいて、ちょっとだけ嫌な気分にさせる。著者の柴門ふみと巻末の対談に登場する演出家の久世光彦は、その辺を非常に買っているようだが、好みだけで言うなら僕はあまり好きではないな……と思う。

収録されているのは「だらだら坂」、「はめ殺し窓」、「かわうそ」、「花の名前」、「犬小屋」、「鮒」、「嘘つき卵」、「隣の女」、「春が来た」の全9編で、印象に残ったのは「鮒」、「嘘つき卵」、「隣の女」……かな。あらためて見てみると、どれも似たような印象で、地味と言えば地味なストーリーである、どれも。初出はすべて『小説新潮』。