ベストセラー伝説

本橋信宏著

新潮新書

無責任な大人が社会をダメにする(怒)

『新潮45』に掲載されていた連載をまとめたもの。『新潮45』と言えば、数年前、差別的な表現が問題になって廃刊になった保守系雑誌で、保守系雑誌であることを考えると、本書のような回顧主義的な連載は、あるいはピッタリだったのかも知れない。

さて、内容は、第1章「冒険王」と「少年チャンピオン」、第2章「少年画報」と「まぼろし探偵」、第3章「科学」と「学習」、第4章「少年探偵シリーズ」、第5章「平凡パンチ」と「週刊プレイボーイ」、第6章「豆単」と「でる単」、第7章「新々英文解釈研究」と「古文研究法」「新釈現代文」、第8章「ノストラダムスの大予言」の8章構成で、昭和の出版物と出版文化を回顧するというものである。とは言え、回顧するだけでなく、出版事情や時代背景についても迫っているため、それなりに読ませる内容にはなっている。もっともここで迫る対象は、ほぼ、当時の出版に携わった編集者ばかりであるため、業界内の話で終始する。出版文化の本なので、そのあたりは致し方ないと言えなくもない。

内容的に目新しさを感じたのは、「科学」と「学習」、「ノストラダムスの大予言」あたりで、「少年チャンピオン」や「少年画報」の章は、比較的詳細ではあったが、他で聞いたことがあるような内容で、それほど目新しさはない。「少年探偵シリーズ」や「平凡パンチ」、「週刊プレイボーイ」の背景については個人的にあまり関心が涌かないし、第6章、第7章の受験参考書に至っては、(「昔は良かった」型の)懐古趣味で終始しており、読んでいて少々アホらしくなる。ただし僕自身は、こういった雑誌や参考書の多くに触れており、こういう書籍自体に関心がないわけではないのだが、内容がこれではつまらない。

(おそらく本書の目玉と思える)「科学」と「学習」(どちらも学研の小学生向け雑誌)は、僕らが子どもの頃、(今では考えられないが)小学校の校内で販売されていたもので、本書第3章ではそのあたりの事情が語られていて、割合興味深い内容だった。要するに、販売元の学研が、戦後教職追放になっていた元校長たちを販売部長に任命して、そのコネで学校の現場に食い込ませていたというのがその背景だと言うのだ。学校側にしても、当時教材があまりなかったことから、渡りに船という感じで利用したということである。ただ70年代後半になると、こういう販売方法がさまざまな方面(他の出版社やPTAなど)から問題視され、それ以降は販売方式が変わったらしい(このあたりの事情はよく知らなかった)。僕自身の経験では、「科学」と「学習」は、小学館の学習雑誌と比べ、付録のクオリティが高かったことが印象的で、記憶に残っている付録も結構多い。

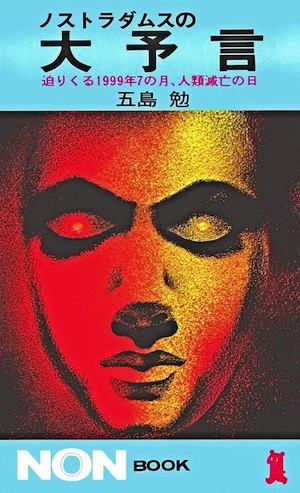

もう一つの「ノストラダムスの大予言」は、発売当時社会現象になった上、その後オウム事件などの間接的な引き金になっていることを考えると、その歴史的・社会的な重要性は計り知れない。僕も小学生時代(この本の存在を知らなかったにもかかわらず)巷間で伝えられていた本書の内容に大いに恐怖したクチで、この恐怖は高校生になるまで何年間も続いていたのであった。その後、高木彬光の『ノストラダムス大予言の秘密』を読んで、著者の五島勉のフランス語理解がデタラメな上、ノストラダムスの詩の解釈もきわめて恣意的であるということを知って、「正体見たり枯れ尾花」であることがわかってとりあえず安心したが、そのくらい、当時の子どもたちにインパクトを残した本だったのである。

本書によると、この『ノストラダムスの大予言』は、光文社から独立したばかりの祥伝社が、同社の新書シリーズ、「ノン・ブック」を充実させるために、元『女性自身』の記者だった五島を起用して書かせた一冊であったという。当初五島の企画では『10人の予言者』であったものを、編集者が一人に絞るべきとして、ノストラダムスをメインに持ってきた(そしておそらく内容を水増しした)というのが真相のようだ。当時オカルトブームだったこともあり、インパクトのあるタイトル、おどろおどろしい装丁を採用したところ、結果的に大ヒットしたというものだったらしい。こういういきさつは今回初めて知ったわけだが、正直、その程度の事情だったのかと思う。結局のところ、売り手の側からするとただの商売にしか過ぎなかったということなのだ。

だが「1999年に恐怖の大王が降ってきて人類は滅亡する、この予言の的中率は99%」などと、信ずるべき大人たちから告げられた当時の子どもたちは、一体どうしたら良かったのか。単なるシャレで片付けられる問題なのか。僕自身、先ほど紹介した高木彬光の書に出会うまでは、未来に対して恐怖と絶望を抱いて生活していたと言っても過言ではなく(それこそまさしく「恐怖の大王」だ)、それを思うと、世紀末の人類滅亡を信じてオウム真理教に走った若者たちを一笑に付すことはできないと当時は感じていた(愚かしいとは思っていたが)。したがって、著者の五島を含め、あの本の関係者には、それなりの落とし前をつけてもらいたいとは思っている。自分たちの成功のために世間を騒がせました……で終わらせられない問題性があると思う。

そのため、本書に出てきて、当時の事情についてただの出版事情として平然と語っている元「大人」たちにははなはだ憤りを覚えるのである。つまり、公的にメッセージを発信できる立場にあった彼らが、このような安易な姿勢でデマをばらまいたことに対する怒りである。世界が滅ぶなどというメッセージを(さも真実であるかのように)子どもに対して発するべきではないのは明らかで、それに対する責任は当然彼らにある。出版人としての彼らの行動は大変恥ずべきことで、謝って済むというような問題では決してないと思う(謝りさえしていないが)。

こういうことをつらつら考えるきっかけになっているということは、本書もそれなりに役には立っているわけだが、どこか全体的に、本書の著者の側にも、登場する人々と共通する無責任な雰囲気が漂う。『ノストラダムス』関連の人々についても否定的な見解は一切ない。その上、パワハラやセクハラを肯定するような記述まで出てきて、いかにも保守オヤジ向けという内容で、やはりあの雑誌にはピッタリの企画だったのだろうと思う。