小川未明童話集

小川未明著

岩波文庫

逆説的な話に惹かれるが

感じるものがないものもままある

小川未明という人、よく知らなかったんだが、坪内逍遥が彼の浪漫主義的な才能を評価して世に出した作家であるらしい。当初はもっぱら通常の小説を書いていたが、やがて童話に転身したという。軍国主義の台頭が、反戦平和主義で自由を愛する作家であった未明に影響を及ぼしたのかも知れない。

だが童話にも、未明の平和主義や人道主義は貫かれており、いろいろな箇所にそういうものが見え隠れする。「野ばら」(異なる国の国境警備兵同士が親しくなるというような話)はまさに戦争の無益さを描いた作品だし、「兄弟のやまばと」(山育ちの兄弟のやまばとが都会に出ていく話)にも空襲を思わせる描写が出てくる。人道主義についてはほとんどすべての作品のバックボーンになっており、未明の一番の魅力かなと思う。

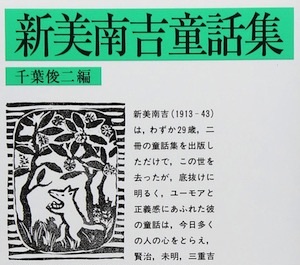

ただストーリー自体、あまり面白味のないものもあり、個人的には新美南吉ほどの魅力は感じていない。この岩波文庫版には全部で32の童話が収録されているが、ストーリーに起伏があまりないものが割に多い。そのため読み終わった後になんじゃこりゃと感じるようなものもある。僕がこの本を読んだのは「殿さまの茶わん」が収録されていたためで、「殿さまの茶わん」は僕が小学生のときの教科書に載っており、逆説的なストーリーが気に入っていた作品である。「駄馬と百姓」(ある百姓が、見栄えが悪いがよく働く駄馬を見栄えの良い馬と交換してしまう話)や「小さい針の音」(貧しい時代にもらった古びた時計を、出世した後に取り戻すという話)も逆接的でこれに通じる要素があるが、概ねストーリーはまっすぐで説明的なものが多く、いかにも童話的であると感じる。他には母親の情愛を描いた「牛女」、病気の子どもを描いた「金の輪」が、しんみりするような話で目を引いた。だが先ほども言ったように、あまり目を留めるようなものは多くないというのが僕の印象である。特にこの岩波文庫について言えば、後半の諸作については感じるところが少ないものが多かった。