わたしの渡世日記 (上)

高峰秀子著

文春文庫

大女優の半生……前半

女優、高峰秀子のエッセイ。当時週刊朝日編集長の扇谷正造のたっての依頼で始まった連載をまとめたもので、おおむね幼少期から時系列で順に半生が語られている。文章が親しみやすい上どことなく品格みたいなものもあって、スクリーン上の高峰秀子をそのまま反映しているようである。

幼少時から子役として松竹でいろいろな映画に登場していたらしいが、それにもかかわらず大層貧乏していたそうで、当時かなりの人気を誇っていた子役であることを考えるととても意外である。なんでも給料制で、しかもその給料も大卒初任給の半分程度だったことがその原因ということだ。ギャラが多少安くても他の家族が働いていれば特に問題はないのだろうが、ただ一人同居していた義母(叔母に当たる人)はステージ・ママで、ほとんど秀子のマネージャ業というか付き添いをやっている。そういうわけで、高峰秀子の収入がすなわち家族の収入ということになる。しかもその金を目当てに集まってくる近親者というのもいて、東宝に移籍してからは一家9人を支えなければならなくなるのだ。義母との確執もだんだんと大きくなるし、銀幕の華やかさとは違って、秀子の現実はなかなか悲惨である。

だがしかし、著者によって語られる文章は、本人の性格もあってか割合あっけらかんとしたところがあって、悲愴さはあまり感じない。苦労したんだねえとは思うが、同情を禁じ得ないなどということはまったくない。それはやはり周囲の人々(映画人や文化人)に非常に可愛がられているせいもある。なんでも養子に欲しいという人が後を絶たなかったようで、実際、2年間、あの東海林太郎の養子として同居していたこともあるという。その辺の事情も細かく書かれているが、東海林家にはなんだか少し異様な雰囲気も漂い(戦前、こういうのが普通にあったのかはよくわからない)、このあたり非常にスリリングな記述になっている。

他にも数々の文化人とも交流があったようで、山本嘉次郎(映画監督)や川口松太郎(劇作家)とのつきあいなども詳らかにされている。こういった交流は読んでいて非常に気持ちの良いもので、そのあたり、この人たちと高峰秀子の人間的な魅力がなせる技なのかも知れない。それから黒澤明との淡い初恋の話もあって、このエピソードはまったく知らない事実で、興味深い話であった。

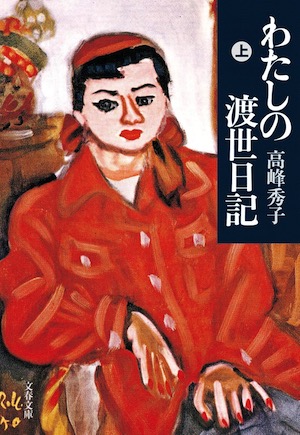

今回読んだのは上巻だが、下巻では小津安二郎や梅原龍三郎、谷崎潤一郎との交流も出てくる。ちなみに表紙は梅原龍三郎の高峰秀子像である(どうも僕にはよく理解できない絵であるが)。また、出演した映画作品も折に触れ紹介されていて、こういった作品にも一層興味が湧くところ。録画してある高峰作品も何本か手元にあることだし、いずれまたまとめて見てみようかなと思っている。

第24回日本エッセイスト・クラブ賞受賞作