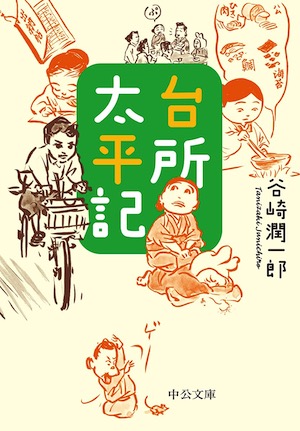

台所太平記

谷崎潤一郎著、山口晃挿絵

中公文庫

変態性のない、ほのぼのする谷崎作品

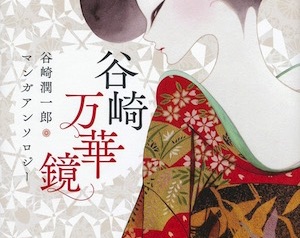

谷崎潤一郎のエッセイ風の小説で、自宅に来ていた何人かの女中(今で言う家政婦みたいなもの、ただし住み込み)を題材にして、彼らの身辺と、主人公、千倉磊吉(おそらく著者の投影)との関係などを紹介していく作品である。以前読んだ『谷崎万華鏡』で、画家の山口晃がマンガ化していたものを読んでこの小説に関心を持っていたが、今回文庫化されているのを見つけて買って読んでみた。ちなみに、表紙と挿絵は、山口晃があの本に描いていた絵が適宜切り取られて使われている。

『谷崎万華鏡』の「台所太平記」は、それぞれの女中の特徴が非常にうまく描かれていて楽しめたが、同時に主人公の一家が、衣食住から縁談に至るまで、彼女たちの生活の面倒をしっかり見ていたのが印象的で、現在の家政婦とは趣が異なっていたのに非常に驚いた。こういう関係は、千倉家のみに限らなかったはずで、当時の女中奉公が花嫁修業の一環だったということがよくわかった。当然現在ではこういう関係性はないが、一方で主人の家の側がこの千倉家のようにもののわかった人々でなければ、女中の方もやっていけなかったのではないかと思う。人によっては暴行を働く者もあるわけで、事実、この作品に登場する初という女中は、前の勤め先で主人に手をつけられそうになった(つまり暴行を受けそうになった)という話である。

その初をはじめ、個性的な女中が何人も登場し、中には、謎めいた行動をする者、同性愛者で女中同士関係を持った者、癲癇を患っていた者、美人で我が強い者など、単なる人間観察にとどまらない面白さがある。また山口晃の挿絵もユーモラスで非常に味わい深く、登場人物に対するイメージを喚起する上で大いに役立っている。『谷崎万華鏡』では「詳しくは書かないので小説をお読みください」というようなフレーズがあったが、マンガでも原作のほとんどを網羅できており、しかもその雰囲気もよく再現できていたことが本書を読んでよくわかる。そういうことを考え合わせると、あのマンガ化は極上だったと言える。マンガを読んでから原作を読むという過程がこれほどしっくり来る例もなかなかあるまい。そのため、今回、十二分に楽しむことができた。

この文庫版に付属していた解説(松田青子という人のもの)が、記述が差別的であることを繰り返し指摘していて、その偏狭さに少々いらだつ。時代背景を考えあわせると、記述自体に差別的な意識を感じることは決してなく、早い話が時代感覚の違いに行きつくわけで、そんなことは改めて言われるまでもなく読んでいるときでも気が付くのだ。そういうことを気にするのであれば、過去の小説などは読めなくなるわけで、そういう点を踏まえた上で接するのが大人の読み方というものである。この解説で繰り返し行われている指摘はむしろレベルの低さを感じさせ、こんな解説なら不要だと思わせる。文庫版の『谷崎万華鏡』(『谷崎マンガ 変態アンソロジー』というすごいタイトルになっている)に載っていた、山口晃と近藤聡乃の対談(こちらは優れもので非常に面白かった)でも掲載すれば良かったのにと思う。