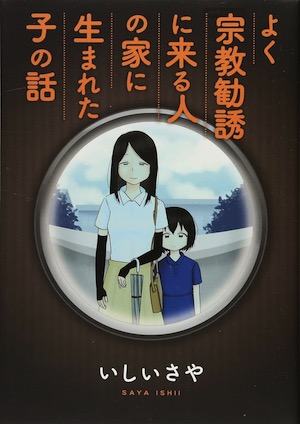

よく宗教勧誘に来る人の家に生まれた子の話

いしいさや著

KCデラックス ヤングマガジン

「エホバの証人」の内実がよくわかる

街中を数人の女性(男性もいる)が日傘を差して無表情で歩いているのをよく見かける。お察しの通り、彼女らは一軒一軒訪問して「宗教」のお話をしたいなどと言い、ほとんどの場合門前払いを食うのだが、まったく意に介さずという感じて次の家に赴く。ご存知、宗教組織(カルト認定している国もあるらしい)「エホバの証人」の信者たちで、夏の炎天下を幽霊のようなたたずまいでフラーッと歩いているのを見ると、この人たちは一体何なんだろうかと感じてしまう。

このマンガは、母親が「エホバ」の信者で、子ども時代、それに伴われて布教活動を行っていたという作者が、その子ども時代を回顧して描いたもの(まさにタイトル通り!)。母に連れられて、奉仕(例の勧誘ね)や集会に行き、学校の行事もものによっては参加できない(運動会など。闘うことがダメなんだそうだ)。本人としては辛い生活だったようだが、母が主導するので反対はできない。そういう状況が具体的に描かれるため、状況がよく理解できる。

母(および信者)は、死んだ後「楽園」に行けると信じてこういう活動をしているらしい。神、エホバがいずれ悪い人間、悪いことをすべて滅ぼして(今日本で頻発している災害もこの種のものらしい。犠牲者は「悪い人間」ということになるのか……)、良い人間のみが地上の楽園に行き永遠に楽しく暮らすことができるという信仰である。善悪という二元論が幼稚な発想である上、自己中心的で実に身勝手な考え方だと思うが、要は一種の原理主義と言っても良いのではないかと思う。この母は信じているんで多少の苦行は我慢できるだろうが、それに付き合わされる周囲の人間はたまったもんではないだろうなと思う。

この話の主人公の「さや」も終始母の態度とエホバの教義に疑問を感じているが、一方でさやの父も信者ではなく、母の信仰に対しては冷ややかなようである(そういう風に描かれている)。この父はさやに対しては非常に優しく、そのあたりは表情だけで非常にうまく描かれている。母の冷たさ、無表情さも描写がうまいため、最初のエピソードを読むだけで、この母の態度にギョッとする。著者の技術の高さゆえと言える。

このマンガは元々、著者が活動をやめた後罪悪感に責めさいなまれ、そのために認知行動療法の一環として描き始めたものだという。それをインターネットで発表したところ非常に受けて、その後『ヤングマガジンサード』に連載されるという運びになったものであり、動機は非常に純粋である。それに「エホバの証人」の信者の生活や思考、カルト信者の周辺の人々の混乱などが丁寧に描かれるため、ルポルタージュとしての価値も高い。

実は、僕の中・高時代のある同級生(女子)も「エホバ」の家の子どもで、ウチに勧誘に来たこともある。それに彼女、修学旅行でも東大寺に入らなかったりしていた(何しに行ったんだかわかりゃしない)。宗教者というものはそういうものかと最近まで思い込んでいたが、その後クリスチャンでも普通に寺や神社に参拝しているのを目にして、彼女らが極端だというのがわかったのだった。そういう点では僕も「彼女のせいで」大きな誤解を与えられていたということになる。もっと近い場所に信者がいたら、本書の著者のようにさぞかし大変なんだろうなと思う。

絵は丁寧だが、三段組みであるため、少々スカスカの印象がある。そのため、情報量が全体的に少ないが、それでもキャラクターの描写がうまいため、表情や仕草による情報量は多いと言える。したがってすぐに読み終わるが、内容は充実している。良い内容の本であると思う。こういう「良い」本は、きっと「楽園」に行けるだろう(よく売れるだろう)。