浮雲

二葉亭四迷著

岩波文庫

歴史的な小説

主人公の未熟さにも共感してしまう

明治20年に発表された、日本初の言文一致小説。

日本のそれまでの著作がほとんどすべて文語体であった時代。西洋風の心情小説を生み出すには、リアルな言葉で書くことが必要不可欠と考えた二葉亭四迷は、坪内逍遥の薦めで、噺家の三遊亭円朝の語法をまねて、小説を書いた。こうして日本最初の言文一致小説、『浮雲』が生まれたのだった。

坪内逍遥はこれを激賞して、『浮雲』第一編を坪内逍遥名義で発表する。名義を坪内逍遥にしたのは、無名の人間が書いた小説など世間が相手にしないだろうという判断である(当時、坪内逍遥はちょっとした名士だった)。目論見どおり、『第一編』は大いに当たって、続編が立て続けに発表されることになる(以降は二葉亭四迷名義)。こうして日本文学史の画期が生まれたわけだ。

本文については、言葉遣いなど多少古めかしい部分もあるが、しかしそれでも現代の文章とあまり変わらないほど、非常に洗練された言文一致体で、これが日本初とは思えないレベルである。

ただし、そういう歴史的な役割を除いても、この小説、なかなか面白い作品である。特に主人公の文三の逡巡が実に面白い。下宿先の若い娘、お勢に惹かれて、しかもお勢の方も憎からず思っていることがわかるが、なかなかアプローチできない。いろいろ空想の中でああ言おうこう言おうなどと思いを巡らし悩むという有り様で、若気の至りここに極まれりという内気な男である。しかも失業したせいもあって、下宿の女主人(お勢の母親で、文三の親戚筋に当たるが)からはいびられるわで、しっかりせいと言いたくなるような意気地のなさである。もちろん、こういう要素は自分の若い頃とも多分に共通するわけで、共感するところも多いが、グジグジと悩んでいる文三には終始歯がゆい思いをさせられる。これが若いということなんだろうと思う。映画の『ラスト・ショー』などとも共通する未熟さが、何だか懐かしくもある。

残念ながら本作は、ストーリーに決着がつく前に終わってしまっている。つまり未完ということになるのだが、はっきりしない主人公の文三にはふさわしい終わり方とも言える。

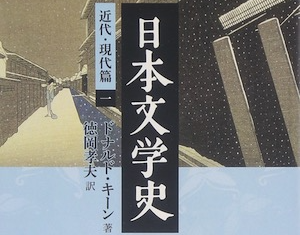

今回この『浮雲』を読んだのは、ドナルド・キーンの『日本文学史 近代・現代篇〈一〉』の影響のせいで、他に幸田露伴と泉鏡花の小説(どちらも同書で紹介されたもの)も買っている。それを思うと、二葉亭もすごいが、キーン先生の影響力もすごいということができる。