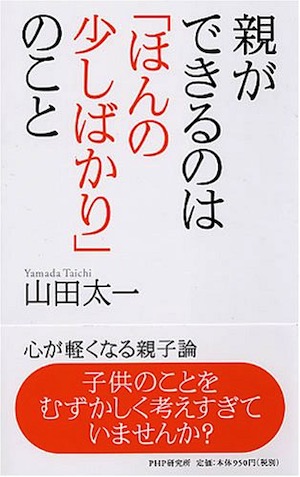

親ができるのは「ほんの少しばかり」のこと

山田太一著

PHP研究所

子育ても、気楽に自然に、楽しむのが一番

シナリオ作家、山田太一の聞き語りを書き起こした育児論。

聞き語りといっても、テープ起こしした原稿に著者自ら手を入れるという念の入れようで、「聞き語りだから安直だ」とばかりは言えない。むしろ会話風の記述から著者の人となりが直に伝わってきて、心持ちがよくなる。それになんと言っても読みやすい。

基本的には、子どもは自分の個性を発揮しておおむね勝手に成長するので、必要以上に親が介入すべきではないという主張である。一般的に親には自分なりの理想像というものがあって、それに近づけようと子どもにプレッシャーをかけたりするが、子どもはなるようにしかならないし、むしろそういうプレッシャー自体が迷惑な存在になるだけじゃないかと言う。むしろ親の側に対し、そういった理想像を捨て去って、死んだりケガをしたりしないよう見守るくらいがちょうど良いんじゃないかと主張する。もっとも「主張する」と言っても、文章自体の当たりはものすごく柔らかく、控え目な印象を受ける。

内容はなかなか斬新で、洞察に富む。たとえば「2、3歳の可愛い時期を一緒に過ごしているんだから、たとえ子供が成長してぐれたりしても、これで元を取ったと思う」などと言う記述があるが、これなど僕には目から鱗であった。言っていることは鋭いのだが、表現が丁寧というか、あるいは腰が引けてるのかも知れないが非常に優しいので、感心することはあってもまったく反感を覚えることがない。たとえば次のような記述。

時には「人生にはなんの意味もないのかもしれない」というような、身も蓋もないような地点に立ち戻って、周囲が押しつけて来る価値観をゆさぶる必要があるのではないか、ということぐらいはいわせて貰ってもいいのではないか、と思います。

ずいぶん回りくどい言い方だが、全編がこんな感じで、相手(読者)に対する気遣いが感じられるのである。

著者によると、この本で展開している主張自体にもあっちこっちで矛盾はあるらしいが、親の子どもに対する思いなんてものはそもそも矛盾だらけなので、そういうところを矛盾なしで厳格に枠にはめ込もうとすること自体に問題があるとまで言う。確かにそう言われてみると、本書の記述に矛盾があること自体、著者の主張と矛盾していないことになる。なかなか奥が深い。

以前、著者がシナリオを書いた『夏の一族』というドラマで、妙齢の娘(宮沢りえ)が既婚男性とつきあっていて、それで父親(渡哲也)とぶつかるシーンがあって、「子どもじゃないんだから私が何をしようと勝手じゃない。いつまでも私の人生に介入しないで」と激昂して主張する娘に対し、父親が同じく激昂しながらも「生まれたときから一緒にいて成長を見続けているのに、知らぬ存ぜぬで通すことができるわけがない」と返すシーンがあった。通り一遍のドラマと違った含蓄のあるセリフが心に響くとても印象的なシーンだったが、この本を読むと、なるほどこの著者が書いたシナリオなんだなと納得する。

個人的には、著者の子供時代の話が興味深かった(第二章「父のこと、家のこと」)。僕は、著者について、育ちが良い人だというイメージをずっと持っていたが、実際はかなり苦労しているらしく、それもあまり苦労だとも思っていないフシもあり、著者に対するイメージが劇的に変わった。

巷にあふれる目先だけの教育論が吹き飛ぶような体験的教育論で、子育てに悩んでいる人も悩んでいない人もこの本を読むとなにがしか得るところがありますよと言いたくなるような本であった。