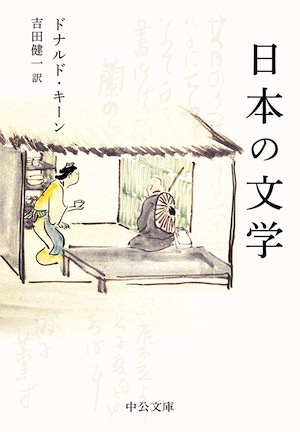

日本の文学

ドナルド・キーン著、吉田健一訳

中公文庫

日本の文学作品に対する鋭く深い分析

ドナルド・キーンがケンブリッジ大学で教鞭を執っていた時代(1948年〜1953年)に書いた論文を集めたもの。

「日本の文学」、「海外の万葉集」、「近松とシェイクスピア」、「近松と欧米の読者」、「啄木の日記と芸術」、「日本と太宰治と『斜陽』」の6章立てで、「日本の文学」については「序章」、「日本の詩」、「日本の劇」、「日本の小説」、「欧米の影響を受けた日本の文学」の5章編成になっている。本書のタイトルからもわかるようにこちらがメインで、後の5章は、ページが少なすぎることから付録みたいな感じで追加されたものではないかと思われる。

実はこの本、日本で販売されていなかったため、僕はペーパーバック(『Japanese Literature: An Introduction for Western Readers』)で買って読み進めていたのだが、内容が難しすぎる上、日本語文献の引用箇所がローマ字と英訳文で出てきてわかりにくく、なかなか読み進めることができなかった。そんな折、キーン氏が死去し、それに伴って文庫で復刊されたため、本書も買っていたのだった。ただ原書を先に読んでからと思っていたことから、こちらにもなかなか手がつかなかった。

そういう折に原書でわかりにくい箇所があったため、翻訳本で確認してみようと思ってこちらの該当箇所を参照してみたところ、訳本を読んでもまったくわからないのであった。つまり英語がわからないためにわかりにくかったのではなく、著者と共有すべき(文学の)知識が足りていないとか、著者の感性に共感できないとかそういうレベルのわかりにくさだったわけで、気にせずそのまま読み進めていけば良かったわけである。

まあともかく、最初の「日本の詩」の箇所はわかりにくくてしようがないので、こちらの翻訳本を読むことにしたというわけで、それで結局最後まで読んでしまったということである。

読んでいて感じたのは、その分析の鋭さで、これは日本にいてこういう文学に接してもなかなか気づきにくい部分だと思う。それ以上に、著者の好奇心が日本のさまざまな分野に深く浸透していることがわかり、それが独特で深い分析につながっているのではないかと思う。

最初の「日本の文学」の箇所では、日本のさまざまな文学形式を取り上げながら総論的にその特徴を紹介するというもので、自分の講義を聴きに来る学生に読ませたいという主旨で書かれたもののようである。どの項も、日本の個々の文学作品や文化全体に対する斬新で的確な指摘が続き、感心することしきりである。またここに記述されている事項の多くは、著者の畢生の大作『日本文学史』や『百代の過客』にも反映されており、本書はいわばそのダイジェストとも呼べるものにもなっている。とにかく非常に多岐に渡っているためここで逐一紹介できないが、巻末にある、三島由紀夫による解説で、それぞれの主張が非常に要領よくまとめられており、こちらを先に読んでから本文に進むのもありかと思う。

なお本書は、ドナルド・キーンの友人である吉田健一という人が翻訳しているが、文章に拙い箇所があり、書き言葉の中に話し言葉が唐突に(おそらく意図せず)出てきたりして非常に気になる。『日本文学史』や『百代の過客』クラスのしっかりした翻訳があればもっと良かったのにと思う。