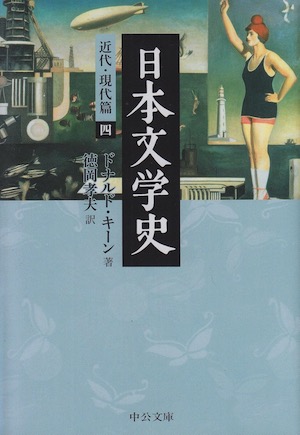

日本文学史 近代・現代篇〈四〉

ドナルド・キーン著

中公文庫

欧州かぶれの気障な文学にしか思えない

ドナルド・キーンの畢生の大作、『日本文学史』。前回の『近代・現代篇〈三〉』に続いて、『近代・現代篇〈四〉』も読んだ。

本書では、モダニズムの作家を中心にして紹介しており、「モダニズムと外国の影響」、「川端康成」、「転向文学」の3章立てになっている。紹介されるのはモダニズムの作家と新感覚派、プロレタリア文学からの転向組の作家たちで、具体的には佐藤春夫、横光利一、伊藤整、堀辰夫、川端康成、島木健作、武田麟太郎、高見順らである。

このあたりの時代は、注目度が比較的低く、僕にとって知らないことも多かったが、それ以上に関心があまりない上、本書を読んでも彼らに対して関心が涌かないという点で、本書は重要度の高くない一冊になっていたと感じる。もちろんこのシリーズが、日本文学史を通史として紹介するというコンセプトであるため、大正・昭和期のこういった文学を外すことができないのは重々承知しているが、それにしてもどの作家も小粒で、印象に残らない。川端康成は戦後ノーベル賞もとっており、文学界の重鎮になってはいるが、作品自体はあまり個人的に注目すべきものもなく、僕にとっては他の作家たちと同列である。本書では、川端康成に対して高い評価を与えているが、同時に彼が作品を継ぎ足しで書く傾向があり、結果的に全体的なまとまりのない作品が多いという分析を加えているのは、非常に納得がいった。そういう点で著者の分析は信頼できるが、ともかく僕自身がその対象に面白みを感じないため、読むには読んだがあまり残るものもない上、件の作家の作品を読んでみようという感慨も湧かなかった。そういう点では、(僕にとって)本シリーズの中でもっともつまらない本になってしまった。

『近代・現代篇』は、散文に限って言うと、あと〈五〉と〈六〉のみで、〈五〉は戦中・戦後の無頼派、〈六〉は三島由紀夫らの戦後の作家が中心になるようだ。この2冊は目下品切れ状態のようである。僕としてもあまり食指が動かないが、(重版されるなど)機会ができたら続けて読むかも知れない。