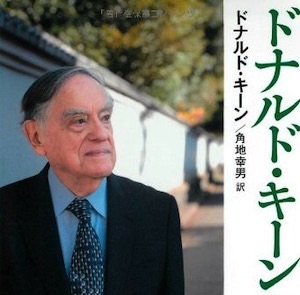

明治天皇〈一〉

ドナルド・キーン著、角地幸男訳

新潮文庫

歴史の大きなうねりに身を任せる

明治天皇の生涯に迫るノンフィクションで、文庫版全4巻構成の第1巻が本書。明治天皇誕生から明治維新前後までがその内容になる。

『百代の過客』のドナルド・キーンらしく、さまざまな日記や文献を基にして明治天皇の生涯を追っていこうという試みで、本書の情報源の中心は『明治天皇紀』(宮内省が編纂した明治天皇言行録)である。天皇周辺の人々の日記などからも引用があり、広範囲の出典から当時の状況を明らかにしていこうというアプローチで、真摯な学術的態度が好ましい。明治天皇の生涯といっても、当然のことながら、それを取り巻く政治、社会の状況が中心になり、天皇の目から見た日本近代史という内容である。このあたりは『西園寺公望 最後の元老』などの書と同じ方法論である。天皇に視点を置いたのは、明治天皇が西園寺公望同様、政治の中枢に籍を置いている人物であるためで、それを考えると、歴史を探るという目的に叶った現実的なアプローチと言える。

本書の前半では、明治天皇はその姿をあまり現さず、父帝の孝明天皇中心になる。孝明天皇の時代、つまり嘉永期から安政・万延・文久期、諸外国が通商や外交関係を求めて日本の近海に現れてくる。孝明天皇より前の時代には、天皇自身が政治に関わることはほとんどなかったが、外国人が現れ不平等条約調印に至る過程で、江戸幕府は朝廷や大名にも政治的な案件について諮問し、条約調印についても朝廷から許可を得るという方向に変わってくる。そのために朝廷の力が相対的に高まってきたのがこの幕末である。ただし、孝明天皇自身は、その間も幕府と非常に良好な関係を築いており、「公武合体」を推進する保守派であったが、外国人嫌いであったために、神戸の開港については最後まで抵抗を見せた。また、孝明天皇自身も、外国人排斥の「攘夷」を望んでいた。とはいっても、これはあくまでも幕府に対して攘夷の実行を期待していたのである。実際、十四代将軍徳川家茂とは個人的にも非常に良好な関係を築いていた。ところが、長州藩や薩摩藩の一部の過激勢力が幕府と政治的に対立を始め、攘夷決行を幕府に迫るようになり、しかもそれがテロを交えた運動へと発展していくことになる。朝廷内の一部勢力もこういった過激派と連動し、朝廷内に、攘夷と朝廷の政権奪取を望んで運動をする過激公卿が現れてくる。孝明天皇は、穏健な保守派であることから、こういった動きに対して反発し、あくまで幕府主体の攘夷を望むのであるが、幕府勢力は徐々に後退、挙げ句に第二次長州征伐は中途半端な形でうやむやになり、過激派の薩摩藩勢力に幕府軍が破れるという事態にまでなってしまう(鳥羽伏見の戦い)。何より一番大きかったのは、親幕府だった孝明天皇自身がその過程で崩御してしまうという事態であった。こうして歴史は大きくうねり、大政奉還、王政復古という形で、いわゆる「明治維新」が進んでいくのはご存知のとおり。明治天皇も、父帝の死去を承けて、15歳で即位することになった。即位した天皇は、外国の公使らとも積極的に面会し、明治の近代化政策にも積極的に関わるようになっていく。そして明治政府が中心となり、近代化政策を推し進めていく……というのが第1巻の趣旨である。

幕末から明治にかけての政治史としては、かなり細かく描かれており、そのために文庫で全4巻にもなったんだろうが、このくらい細かいと、なかなか先に進まず、少々じれったく感じる。とは言え、歴史の流れというものは本来そういうものであり、同じようなゆったりしたリズムで体感していくという意味では、これもありではないかと思う。とりあえず第2巻は読んでみようと思う。